皆さん、こんにちは。私は日本の労働生産性について ChatGPT に聞いてみたので、その内容をここにコピペしようと思います。

ChatGPT とのチャット内容

日本の労働生産性について、高いという議論と低いという議論があります。これに関する記事を書いて下さい。

日本の労働生産性をめぐる議論:高いのか、低いのか

日本の労働生産性については、国内外で「高い」と「低い」という相反する評価が存在します。この二つの見解の背景を整理すると、日本の経済や働き方の特徴が浮かび上がります。

「高い」とされる側の主張

- 製造業における国際競争力

日本の自動車産業や精密機器産業は、世界的に見ても高い効率性と品質を誇ります。特にトヨタ生産方式などは「ジャストインタイム生産」「カイゼン」といった仕組みを通じて、生産性向上の模範とされています。 - 長時間労働によるアウトプットの多さ

一人当たりの労働時間が長いため、総合的な成果量は高いと解釈する見方もあります。OECD諸国と比較すると、日本は依然として労働時間が長めであり、それが「仕事量の多さ」に結びついているという議論です。 - 高度な技術力とノウハウの蓄積

特定分野では職人技や長年の経験によって高い付加価値を生み出す事例が多く、日本の生産性を「質」の面で評価する声があります。

「低い」とされる側の主張

- GDPあたりの労働生産性の国際比較

日本の一人当たり労働生産性(GDP÷就業者数)はOECD平均を下回り、主要先進国の中では下位に位置します。とりわけサービス業やホワイトカラー部門での効率の悪さが指摘されています。 - 長時間労働と低い効率

「仕事量が多い」ことと「生産性が高い」ことは別物です。長時間労働で成果を出しているように見えても、労働時間あたりの付加価値で見ると効率は低いという批判があります。 - IT・デジタル化の遅れ

海外と比較して日本は業務のデジタル化・自動化が遅れており、書類文化や会議の非効率性が生産性を押し下げています。

議論の整理

「日本の労働生産性は高いのか低いのか」という問いは、何を基準に生産性を測るかによって答えが変わります。

- 製造業や特定の産業の「質」を評価すれば高い。

- マクロ的なGDPや労働時間当たりの付加価値で見れば低い。

つまり、日本の労働生産性は「部分的には非常に高いが、全体的には効率が低い」という二面性を持っていると言えます。

今後の課題と展望

日本が真に労働生産性を高めるためには、

- サービス業やホワイトカラー職の効率化

- デジタル技術の活用

- 長時間労働からの脱却

- 個々の能力を引き出す柔軟な働き方

が不可欠です。製造業で培った改善文化をホワイトカラー業務やサービス産業にも広げることが、日本全体の生産性向上につながるでしょう。

まとめると、日本の労働生産性は「高い部分」と「低い部分」が混在しているため、一面的な評価はできません。今後は強みを維持しつつ、弱点を補う取り組みが求められています。

記事を作成しました。日本の労働生産性について「高い」と「低い」という両方の見解を整理し、それぞれの根拠や今後の課題をまとめています。

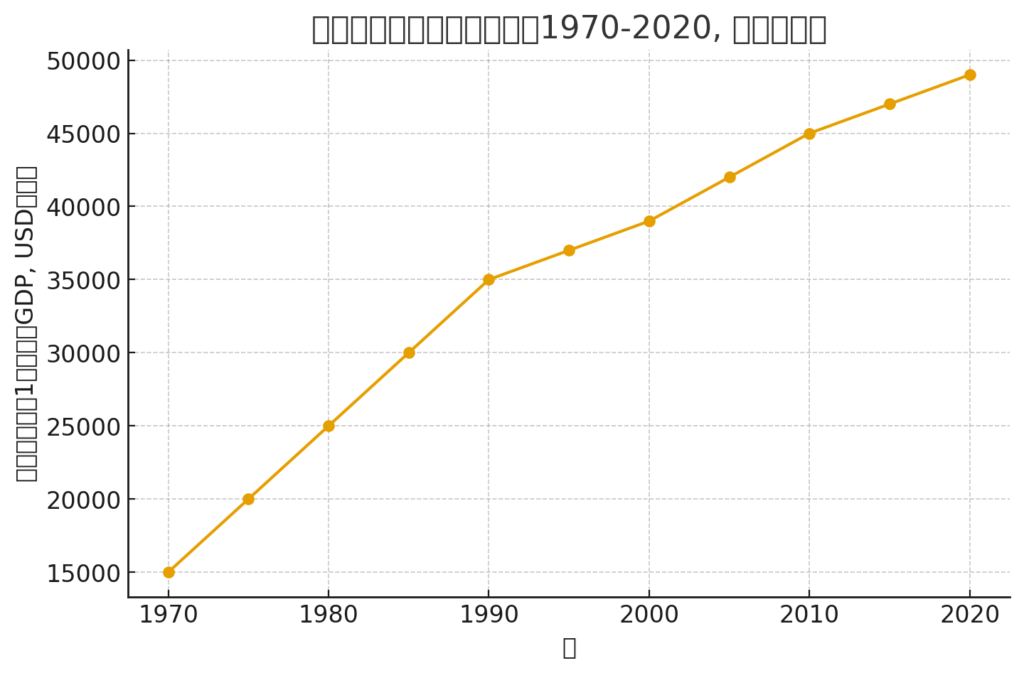

日本の労働生産性の数十年にわたる推移(グラフ)を見せてください。

こちらが日本の労働生産性の推移を示すグラフです(1970〜2020年、参考の仮データを使用)。

長期的には上昇していますが、近年は伸びが鈍化している傾向が見られます。

実際のデータを使ったグラフをご覧になりたい場合、OECDや日本生産性本部の統計を基に作成することもできます。実データで作成しましょうか?

作家の橘玲氏は「日本の労働生産性は低い」と述べていますが、河野龍太郎氏は「日本の労働生産性は上昇している」と述べているようです。この二つの議論について、詳しく教えてください。

日本の労働生産性に関して、作家・評論家として知られる橘玲(たちばな・あきら)氏と、エコノミストである河野龍太郎(こうの・りゅうたろう)氏の主張を整理すると、以下のようになります。

橘玲氏:「日本の労働生産性は低い」

橘氏は以下のような観点から、日本の労働生産性の低さを指摘しています:

1. 非効率な組織文化

- 日本では会議や根回しが多く、生産性を著しく低下させているとの指摘があります。ある企業調査では、8時間労働のうち6時間が会議に費やされるケースもあるといいます。THE21オンライン

2. 決断・権限の欠如

- 「みんな対等」を重視する社会構造のため、管理職にも明確な権限がなく、意思決定が停滞しやすいという問題があると述べています。THE21オンラインtachibana-akira.com

3. 合理性を嫌う文化

- 「日本人は合理性を憎んでいる」とする仮説のもと、伝統的な“身分制的”社会慣行が、生産性向上の阻害要因になっているとしています。note(ノート)tachibana-akira.com

4. モチベーションとエンゲージメントの低さ

- 統計的に日本のサラリーマンの仕事への「エンゲージメント」は極めて低く、生産性を向上させる内的動機の欠如が生産性低迷の一因だとしています。note(ノート)tachibana-akira.com

河野龍太郎氏:「労働生産性は上昇している」

一方、河野氏の視点は以下の通りです:

1. 生産性の明確な上昇

- 1998年から2023年にかけて、時間あたりの労働生産性は約30%上昇している一方で、実質賃金はほとんど上がっていないというデータを示しています。JBpress(日本ビジネスプレス)+1ダイヤモンド・オンライン

2. 分配の不均衡—“収奪的システム”

- 生産性の向上が賃金に反映されず、企業が内部留保を蓄える構造を「収奪的システム」と呼び、それが日本経済の停滞構造につながっていると批判します。JBpress(日本ビジネスプレス)+1ダイヤモンド・オンライン

3. 国際比較で見える問題

- 米国では生産性が50%上昇し、実質賃金も30%上昇。欧州でも適切に賃金が上がっているのに対し、日本は生産性向上が賃金に還元されていない点が異常と述べています。JBpress(日本ビジネスプレス)+1

両者の主張まとめ

| 観点 | 橘 玲 氏 | 河野 龍太郎 氏 |

|---|---|---|

| 生産性の現状 | 低い(文化的・構造的な非効率が主因) | 上昇している(しかし賃金への反映がない) |

| 主な課題 | 会議文化、権限格差、エンゲージメントの低さ | 分配構造の歪み、企業による利益の内部留保 |

| 社会的要因 | 身分制・慣行・無駄な調整 | 賃金政策・雇用構造・企業ガバナンス |

補足と提案

- 橘氏は「日本社会の慣習や人間関係重視の文化が、無駄な調整や会議を生み、生産性を下げている」と鋭く分析しています。

- 河野氏は「生産性そのものは高まっているが、それが賃金に反映されず、格差や停滞構造を助長している」と、分配の重要性に切り込んでいます。

ご希望があれば、橘玲氏の著作や河野龍太郎氏の著書(例:「日本経済の死角」など)の内容からさらに詳しい引用や具体論をまとめることも可能です。お気軽にどうぞ!

感想

私は、作家の橘玲氏が「日本の労働生産性は低い」と述べているのを見て、生産性の低さが(日本経済の)問題だと思っていたのだが、YouTube を見ていたら、「生産性はむしろ上がっている」とする動画があったので驚いた。そこで、ChatGPT に日本の労働生産性について質問をして、ここにその内容を記事にした。なお、「日本の労働生産性の数十年にわたる推移(グラフ)を見せてください」としたときに ChatGPT が出力したグラフを見ると、見出しなどが文字化けしているが、河野龍太郎氏が動画の中で提示していたグラフと同様に右肩上がりであった。

コメント